Géographie du diocèse de Cambrai

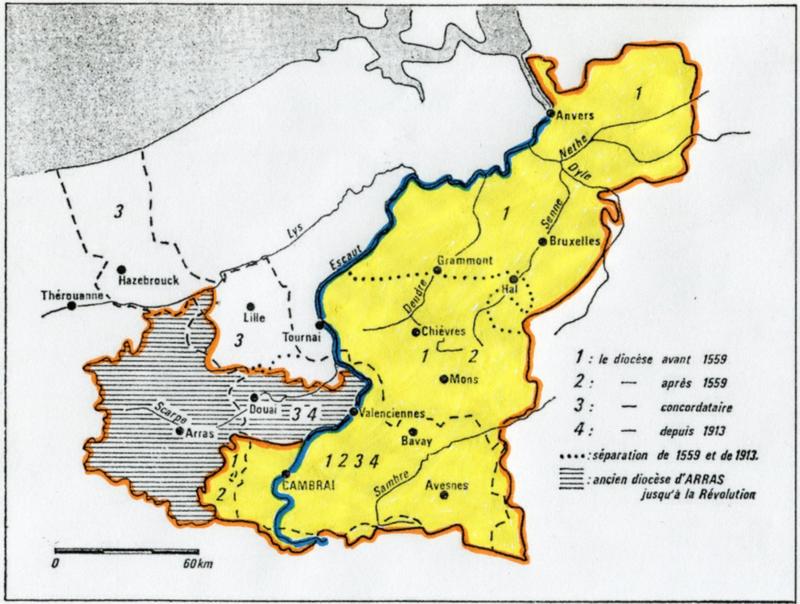

De sa création à 1559, le diocèse, c’est la rive droite d’un grand fleuve, l’Escaut. Long de 355 km, depuis sa source, à Gouy dans l’Aisne, jusqu’à son embouchure dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. Des villes comme Mons, Bruxelles, Anvers font partie du diocèse de Cambrai d’avant 1559. Ajoutons que des origines à 1094, le diocèse d’Arras a été rattaché à celui de Cambrai.

Pourquoi un diocèse axé sur un fleuve ? Parce que c’est autrefois le moyen de communication le plus facile. Jonas de Bobbio, un compagnon de Saint-Amand au VIIe siècle, évoquait le bateau de la Scarpe et la nacelle de l’Escaut qui l’avaient promené depuis le monastère d’Elnone (aujourd’hui Saint-Amand) jusqu’à la mer.

En 1559, le Concile de Trente qui va si profondément marquer l’Église catholique, redessine la carte des diocèses. Trop vastes, ils ont besoin d’être visités, parcourus par leurs évêques. Cambrai perd toute sa partie nord, de langue flamande. Une nouvelle organisation diocésaine est mise en place, regroupant 500 paroisses en 4 archidiaconés : du Cambrésis, de Valenciennes qui en font toujours partie, du Brabant et du Hainaut aujourd’hui en Belgique.

En 1790, la Révolution transforme profondément la carte religieuse de la France. Le diocèse de Cambrai s’étendra de Fourmies jusqu’à Dunkerque, sur tout le territoire du nouveau département du Nord. Et cela jusqu’en 1913, date de création du diocèse de Lille. Cambrai couvrira à partir de cette date les 4 arrondissements de Cambrai, Valenciennes, Douai et Avesnes.

Des églises construites par Géry à Cambrai, il ne reste rien, sinon quelques traces archéologiques qui restent à trouver dans le sol. Sur tout le territoire qu’occupait le royaume des Francs, il ne reste que de très rares églises en partie remaniées au fil des temps, et quelques cryptes et baptistères. Les guerres, saccages, et incendies sont passés par là, mais surtout la volonté de reconstruire des églises plus grandes et plus modernes. Les vestiges des lieux de culte mérovingiens sont le plus souvent sous les églises et cathédrales romanes, gothiques, ou postérieures.

Recenser les nombreuses églises qui portent aujourd’hui le nom de Saint-Géry, ou en pays de langue flamande Sint-Gorik ou Sint-Gaugericus permet de dresser une carte de la mémoire de cet évêque qui recouvre en très grande partie le territoire des diocèses de Cambrai et Arras, un espace géographique qui a changé plusieurs fois au cours de l’histoire.

Histoire de l’actuelle église Saint-Géry de Cambrai

Nous voici arrivés à la troisième église Saint-Géry de l’histoire de Cambrai, dont la silhouette élancée domine le haut de la ville. Elle porte d’ailleurs le double nom d’église Saint-Géry et Saint-Aubert, ce qui est le rappel d’une très longue histoire. Aubert fut évêque d’Arras et de Cambrai de 633 à 669 et fut inhumé en ce lieu.

Fondée dès le Ve siècle, bâtie sur des carrières d’extraction de pierres qui ont laissé des traces importantes dans le sous-sol de la ville, elle serait la plus ancienne église de la ville. Ce sont plusieurs églises qui se sont succédé sur le même site. Bernard Florin, André Leblon et Maurice Paget, dans leur ouvrage « les églises Saint-Géry de Cambrai », paru en 1986, recensent neuf états successifs du lieu, qu’on peut regrouper pour simplifier en trois églises successives. Se succéderont ou se côtoieront ici des églises ou des morceaux d’église : primitive (1 : IVe et Ve siècle), mérovingienne (2 : VIe au XIIe), carolingienne (3 : VIe au XIIe, et 4 : XIe), romane (5 : XIIe, et 6 : XIIe au XVIe), gothique (7 : XVIe), baroque (8 : XVIIe) et classique (9 : XVIIIe).

On lui donne même, comme un certain nombre d’églises anciennes, des origines légendaires, la faisant occuper le site d’un peu probable temple romain dédié à Jupiter capitolin, ou d’un autre bâtiment romain. On fait remonter sa construction à l’épiscopat de Vaast dans les années 520/530. On lui donna le nom de Saint-Pierre. Cette église est construite en dehors des murailles de la ville. Elle le restera longtemps, et il faudra attendre l’extension des fortifications pour la mettre à l’abri des attaques. Le corps de Saint Aubert inhumé le 13 décembre 670 sera par sécurité transporté à la cathédrale en 889, et ne reviendra que 141 ans plus tard. Plusieurs évêques seront enterrés en ce lieu plutôt qu’à la cathédrale : Théodoric en 863, Rothard en 886, Ansbert en 940, et Herluin en 1012, le premier évêque qui portera le titre de comte de Cambrai.

Cette église ne sera pas épargnée : attaques et pillages, incendies en 996, 1099 et 1148, et même un tremblement de terre qui verra en 845 une tour s’effondrer sur les maisons voisines.

Les évolutions au fil des siècles ne seront pas qu’architecturales, mais aussi religieuses. Aux origines, assujettie à la clôture et à la vie commune, puis devenue un chapitre séculier du Latran, elle est réformée en 1066 par l’évêque Liébert, qui soumettra les religieux à la Règle de Saint-Augustin, et les instituera chanoines réguliers. Jusqu’à la Révolution, cette église aura la double fonction de paroisse et d’abbatiale.

Après l’église primitive et ses évolutions (1 à 4), une seconde est construite, c’est l’église romane. Consacrée le 1er mai 1164 par l’évêque Nicolas de Chiévres, qui lui donnera le triple nom de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Aubert, un troisième nom qui perdurera. En 1553, le mauvais état du chœur mettant en péril les religieux, on en construit un nouveau rehaussé de quatre mètres par rapport à l’ancien. Rapidement menacée de ruine, à cause des carrières sous les fondations, Saint-Aubert entre dans une grande période de reconstruction sous l’impulsion de Jérôme Millot, abbé de 1628 à 1670. Le jubé gothique est remplacé par un jubé baroque, œuvre de Gaspard Marsy, qu’on peut encore admirer sous la tribune de l’orgue où il sera déplacé en 1739.

À la fin du XVIIe siècle, Saint-Aubert se présente comme une église disparate. Cohabitent sur deux niveaux différents, l’église haute, celles des moines, avec le chœur gothique et la croisée baroque ; et l’église basse, celle de la paroisse dans la nef romane.

C’est le 13 octobre 1696, qu’est signé le premier contrat de construction de l’église que nous connaissons maintenant, illustrant deux traditions architecturales : le baroque des Pays-Bas, et le classicisme français. D’abord, c’est la nef qui sera ouverte au culte en 1719. Ensuite, ce seront les travaux de construction d’un chœur aussi long que la nef, et un peu plus large, et de la merveilleuse croisée éclairée par vingt-deux grandes verrières. L’église achevée sera bénie à Noël 1745. On n’a cette fois pas lésiné sur les fondations du chœur qui plongent à douze mètres de profondeur.

L’abbaye est supprimée à la Révolution. Après tant de siècles de présence, les religieux la quittent le 15 juin 1790. Elle fut sauvée de peu de la destruction en servant d’entrepôt des biens confisqués au clergé. Le curé constitutionnel de l’église qui porte alors le nom de Saint-Géry, la seconde du nom, en fait même décarreler le sol pour refaire celui de son église. Les bâtiments de l’abbaye, un temps devenue caserne de la fraternité, seront détruits en 1800.

Au sortir de la tourmente révolutionnaire, elle retrouve sa fonction religieuse sous le double vocable de Saint-Géry et Saint-Aubert, le premier nom finissant par s’imposer. Elle deviendra brièvement cathédrale, puis église paroissiale, retrouvant de nombreuses œuvres d’art venues de lieux disparus, dont la célèbre « Mise au tombeau » de Rubens en provenance de la chapelle des Capucins.

Gravement endommagée par les bombardements de 1918, sa restauration s’étendra jusque 1933. Des travaux plus récents veillent à la pérennité de ce bâtiment.